シニアと骨盤底筋群

♪Amazonで好評発売中です♪

ちぢめて・のばして・ゆるめて・しめて……、朝1分 夜1分でカラダが軽やかカイテキに生まれ変わる軽・楽(かる・らく)体操の決定版。日々の仕事に、日々の家事におわれるあまりカラダを動かすのが面倒だという“ぐうたらさん"でも簡単に取り組める。ゆるゆる健康運動指導士が唱える明るく楽しく、動けるカラダの維持づくりを紹介します。

著者:吉田 真理子(よしだ まりこ) ➡詳細はこちら

膝痛、腰痛、肩こり改善長生きフィットネス.com

シニアフィットネス・

長生きストレッチの専門家

吉田真理子です。

オトコもオンナも骨盤底筋群!というお話です。

人が人が立って生活をおくるようになり、

骨盤という大きな桶のような骨で

内臓を受け止めるようになりました。

ところが、桶といっても、

その底は頑丈な板ではなくて、

弾力のある筋肉で作られています。

これが「骨盤底」という部分で、

ここを構成する筋肉を「骨盤底筋(群)」と呼びます。

「骨盤底筋群」は横紋筋といって、腕や足の筋肉のように、鍛えれば強くな る事 のできる性質の筋肉です。

る事 のできる性質の筋肉です。

筋肉トレーニングをすれば強くなり、たるみの状態か

ら、しっかりとした「支え」の状態になります。

(1) この筋肉は、尿道、膣、肛門の周りを取り囲んでいます。

そこで、

「締める 動作」は「おならを我慢する」

「硬い便を切るような動作」「おしっこが漏れそうなときに

手を使わずに尿道の奥で我慢する」

というような動作を思い出してやってみます。

(2) おなかをわざとひっこめたり、ふくらめたり、というのは違った運動です  。

。

また、太ももを一生懸命閉じても効果はありません。

(3) 「おしりをぎゅ―っと締める」

「尿道の奥でおしっこをぐーっと我慢する」という動作が

できているか確かめるためには、

一番いいのはお風呂などで、膣にきれいに洗った指を入れて

指の周りが締まるかを感じるのが一番効果的です。

それはちょっと….という人は、

おしりのまわりを触るだけでもいいです。

おしりがきゅっとつぼんだりゆるんだりが自由にできたら合格です。

(4) ぎゅっと締めたら、そのまま3拍、

力をゆるめないで数えてみてください。

3つ数えたら緩めます。

緩めてまた3つ数えます。

また締めます。3拍締めて3拍ゆるめて、これを繰り返します。

3拍は、楽勝!!という方は、5拍数えてみてください。

ちょっとたいへんですよ。

緩めるのも5拍です。これを繰り返すことができるようになったら、

段々数を増やします。

10拍までいったら上出来です。

でも、それ以上に増やさないでくださいね。

筋肉が疲れすぎるのはよろしくありません。

目安としては、一度に5分くらい続けては休み、

また5分くらい、と細切れにやることから始めてください。

一日に合計で20分もできたら、まずは充分です。

これでもきちんとやれば、早い人なら1ヶ月で効果が出てきます。

うんとがんばる人は、半年やって、

ちょっと大目の尿失禁がほとんどなくなる場合もあります

。

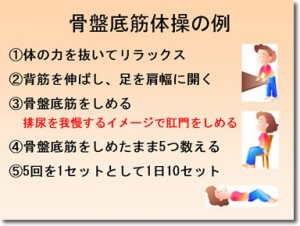

仰向けで寝て、膝を曲げて立てます。

その姿勢で肛門と尿道に(女性は膣も)力を込めて、

ゆっくりと数字を5まで数えます。

5を数えたらゆっくり脱力して息を整えます。

そのごこの動作を5回ほど繰り返します。

これを毎日おこなってください。

男性では、排尿が終わった後に、

尿が漏れ出てパンツが濡れる場合があります。

それは、男性の尿道は長く、

排尿の際におしっこが出きらないため、尿道内に残ってしまいます。

よって、尿漏れではなく、排尿後滴下と言います。

その対処法としては、

排尿後に尿道に残っているおしっこを、

3回ほど陰茎の裏側を指でこするように押し出すことで

解決される場合があります。

その事と合わせ、骨盤底筋体操も有効ですので一緒に行ってみて下さい。