加齢とひざの痛みの話 その3

♪Amazonで好評発売中です♪

ちぢめて・のばして・ゆるめて・しめて……、朝1分 夜1分でカラダが軽やかカイテキに生まれ変わる軽・楽(かる・らく)体操の決定版。日々の仕事に、日々の家事におわれるあまりカラダを動かすのが面倒だという“ぐうたらさん"でも簡単に取り組める。ゆるゆる健康運動指導士が唱える明るく楽しく、動けるカラダの維持づくりを紹介します。

著者:吉田 真理子(よしだ まりこ) ➡詳細はこちら

膝痛、腰痛、肩こり改善長生きフィットネス.com

シニアフィットネス・長生きストレッチの専門家

吉田真理子です。

膝の話の続きです。

筋力アップのトレーニングとストレッチは大事です。

しかし、すぐすぐに結果が出てこないのもじれったい話ですね。

そこで。

装具や用具説いたアイテムも上手に活用しましょう。

★膝の痛みには、サポーターの活用も有効★

膝の痛みを改善するには、

膝サポーターの活用もおすすめです。

膝サポーターは、

不安定になりがちな膝関節を固定して

痛みを軽減し、ズレた骨を正しい位置に

戻すことが期待できます。

さらに膝サポーターを装着することで、

膝の曲げ伸ばしや歩行が

しやすくなり、膝まわりの筋肉を

無理なく鍛えることができます。

ただし、サポーターならどれでも良い

というわけではありません。

運動選手が使うようなサポーターの場合、

肌に密着しすぎてムレやすくなります。

また、柔軟性が劣るものだと

動きが制限されて筋力の強化につながりません。

☆膝サポーターの選び方☆

運動用のサポーターと

普段使うサポーターは機能が違います。

固定力に優れていること。

両面テープ等で、ご自分の足に合わせてきっちりと巻けるもの。

ムレないこと。

長時間使用するものですので、

通気性の良い素材(メッシュ等)を使用し、

特にムレやすい膝の後ろ側がムレないように

なっているもの。

サポーター等を使うことで、

不安のないトレーニングで筋力をアップし

痛みの軽減や改善を目指してください。

まずは、できる範囲で始めてみましょう。

★インソールや衝撃吸収力の高い靴で膝への衝撃を緩和★

衝撃吸収力の高い靴を履くことでも

膝への負担を減らすことができます。

ちっぽけな事のように感じるかもしれませんが、

一歩一歩の積み重ねと考えると侮れませんよね。

合わせて、足底坂(インソール)を利用するのもいい方法です。

インソールは自分の体重を矯正力として利用する

膝痛対策用の靴の中敷です。

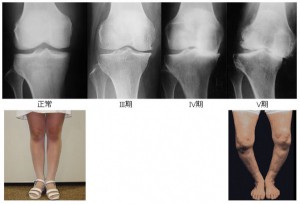

インソールで修正できるのは

下肢のバランス不良などにより、

膝関節の間にある軟骨がすり減ってしまい、

膝(主に内側)に痛みを生じた状態です。

足底面の角度をヒールウエッジパッドで調整し

、膝関節の角度を正常な状態に誘導して、

膝への負担を軽減。

3つのアーチを正常な状態にサポートし、

足の基本骨格を守り、痛みを軽減させます。

★冷やさない★

関節痛持ちの方は「寒い朝は特に膝が痛む」と

よく言います。

これは血行が悪くなるのと

関係が深いと言われています。

シニアの方は身体が一度冷えてしまうと

なかなか温まりにくいですので、

「冷やさない」という心構えが必要です。

★かかりつけドクターとは懇意にしておく★

普段診てもらっていて信頼できる整形外科医がいるのであれば、

その先生と長く付き合っていくのが良いと思います。

「痛い」と思ったら、「気のせい」「大丈夫」と我慢せずに

必ず信頼できる医師に相談をしましょう。

アドバイスをもらいながら、膝のケアを行ってください。

特にかかっている病院はないけれど膝が痛いと感じる、

何となく膝に違和感を覚えるとい時は、

加齢などによる膝の疾患を予防するため、

痛みや違和感の原因を突き詰めておくことが有用です。

また、先生から診断結果を聞くときは、

できる限り家族も一緒に話を聞くようにします。

自分一人だと、

どうしても自分に都合の良い診断結果は信じて、

都合の悪い結果は無視しがちになってしまいます。

今後、仮に治療となったら、家族の理解や協力は不可欠です。

客観的な立場で家族に話を聞いてもらい、

その内容を治療のサポートへと役立てていくことが、

回復への第一歩といえるでしょう。